Evaluation des INM

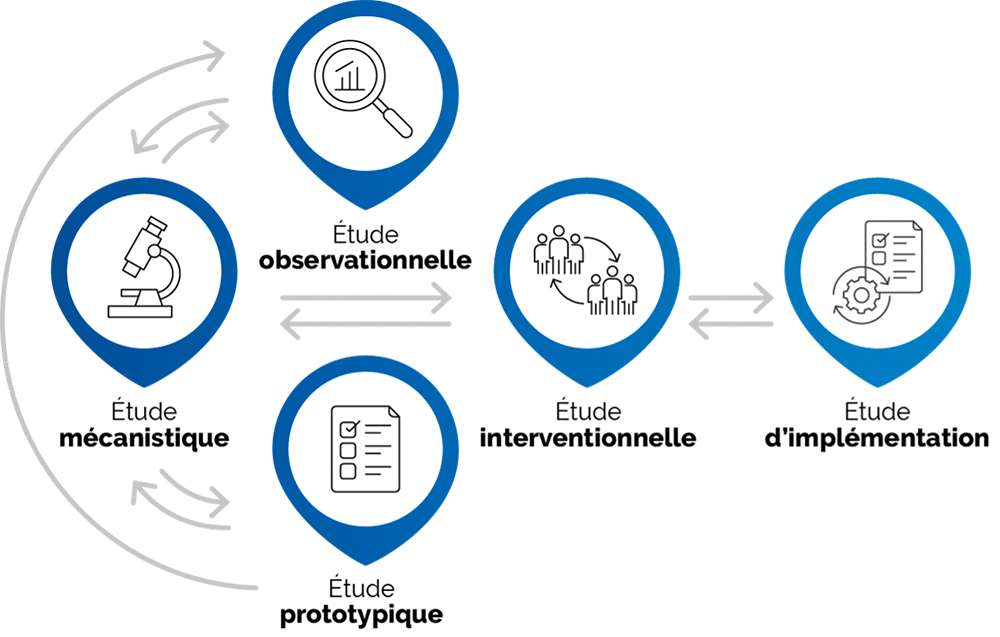

Le cadre scientifique d’évaluation spécifique aux INM comporte 77 invariants dont 14 éthiques et 63 méthodologiques repartis dans un processus logique de démonstration en cinq types d’étude, observationnelle, prototypique, mécanistique, interventionnelle et d’implémentation.

Il facilite la justification, la conception, la promotion, la réalisation, la comparaison, la valorisation et la transférabilité des études. Il améliore la pertinence, la qualité et la fiabilité des études.

• Étude observationnelle

Les chercheurs observent dans ce type d’étude l’évolution d’une pratique non médicamenteuse (une approche, une méthode ou un composant d’une INM comme une attitude, une séance, une technique, un exercice, un ingrédient ou un matériel) sur différents marqueurs de manière prospective ou rétrospective sans intervenir dans le cours des choses.

• Étude mécanistique

Les chercheurs mettent en évidence dans ce type d’étude des mécanismes biologiques et des processus psychosociaux actifs expliquant des bénéfices sur la santé, l’autonomie, la qualité de vie et/ou la longévité d’une INM et ses interactions avec l’environnement ou d’autres traitements.

• Étude prototypique

Les chercheurs identifient, dans ce type d’étude recueillant l’expérience de praticiens et d’usagers, toutes les caractéristiques de mise en œuvre professionnelle d’une INM auprès d’une population cible dans un contexte donné.

• Étude interventionnelle

Les chercheurs démontrent dans ce type d’étude l’efficacité d’une INM sur la santé d’une population cible. Une relation directe de cause à effet est établie, la cause étant l’INM testée, l’effet étant la différence entre le groupe expérimental et le groupe contrôle sur des marqueurs de santé. Ce type d’étude donne la meilleure preuve factuelle que dans des conditions et des contextes similaires, l’INM apportera les mêmes bénéfices et exposera aux mêmes risques.

• Étude d’implémentation

Les chercheurs déterminent dans ce type d’étude les conditions de réussite du déploiement d’une INM sur un territoire donné. Ils enrichissent le cahier des charges de transférabilité de l’INM en incluant des bonnes pratiques et des précautions d’usage spécifiques. Ces connaissances sont mentionnées dans la fiche du référentiel des INM à destination des opérateurs afin de garantir l’ajustement au contexte, le service santé rendu obtenu dans les études interventionnelles préalables, la traçabilité et les conditions d’amélioration de la qualité sans dénaturer l’INM.

Nos dernières publications