NPIS Model

A l’ère de la désinformation en santé

Fakemed, abus, dérives sectaires, la désinformation dans le domaine de la santé est partout1. Le secteur des solutions immatérielles de prévention et de soin est particulièrement exposé.

Mais, comment l’éviter quand le mot qui les qualifie amalgame discipline, approche, méthode et technique2, quand les interventions qui s’en revendiquent ne disposent pas d’un cadre consensuel de validation, quand les bonnes pratiques ne sont pas partagées dans un référentiel pluriprofessionnel, quand les praticiens ont l’habitude de réinventer leurs actes à chaque nouveau patient, quand les chercheurs regrettent l’insuffisance de leur description dans les articles scientifiques3 ? C’est ce qui arrivait aux INM, un terme pourtant utilisé par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 2003, le National Institute for Health and Care Excellence britannique depuis 2007, la Haute Autorité de Santé française depuis 2011, le National Institutes of Health nord-américain depuis 2016, l’Indian Council of Medical Research depuis 2018, le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies depuis 2020, le Conseil Supérieur de la Santé belge depuis 2021, la Commission Européenne depuis 2022, l’Australian Institute of Health and Welfare depuis 2022 et l’Office Fédéral de la Santé Publique de Suisse depuis 20244. Tout a changé en 2024.

Le NPIS Model

La NPIS a coconstruit avec tous les acteurs de l’écosystème, une définition, un périmètre et un cadre évaluatif de ces solutions immatérielles de prévention et de soin.

Ce travail de consensus a été mené durant deux ans selon une démarche rigoureuse, interdisciplinaire, intersectorielle et trans-partisane5. Il a réuni plus de 1000 participants. Le paradigme a été appelé le NPIS Model. Une filière d’acteurs auparavant dispersés va pouvoir mieux valoriser leur pratique par la recherche et la science, à l’instar de celle du médicament il y a une cinquantaine d’années.

Une définition consensuelle

Une INM correspond à un « protocole de prévention santé ou de soin efficace, personnalisé, non invasif, référencé et encadré par un professionnel qualifié »3.

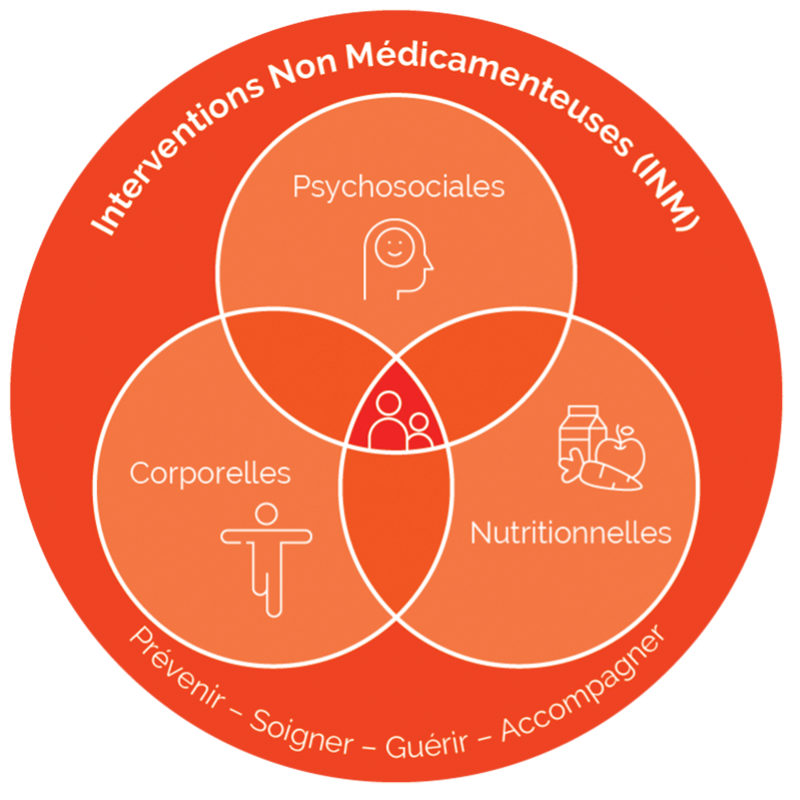

Elle vise à prévenir, soigner, guérir ou accompagner un problème de santé connu de la médecine factuelle. Le problème peut être une maladie, un symptôme expliqué par un diagnostic médical, un facteur de risque, une situation de handicap ou une période de fin de vie. Une INM est un protocole à personnaliser en fonction du patient et du contexte de mise en œuvre. Elle est proposée sur une durée limitée. Elle peut avoir un effet levier en changeant durablement un comportement de santé (ex., arrêt du tabac, utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens). Elle présente une dominante corporelle, nutritionnelle ou psychosociale. Le domaine corporel regroupe par exemple des protocoles de kinésithérapie, des thérapies manuelles, des programmes d’activité physique adaptée, des méthodes d’ergothérapie, des programmes de psychomotricité, des protocoles de sage-femme, des protocoles de soin infirmier, des méthodes orthophoniques, des hortithérapies et des cures thermales. Le domaine psychosocial regroupe par exemple des psychothérapies, des programmes de prévention pour la santé, des programmes d’éducation thérapeutique, des protocoles d’art-thérapie, des programmes de musicothérapie, des pratiques psychosomatiques et des thérapies assistées par l’animal. Le domaine nutritionnel rassemble par exemple des régimes spécifiques et des jeûnes intermittents.

Périmètre des interventions non médicamenteuses en santé

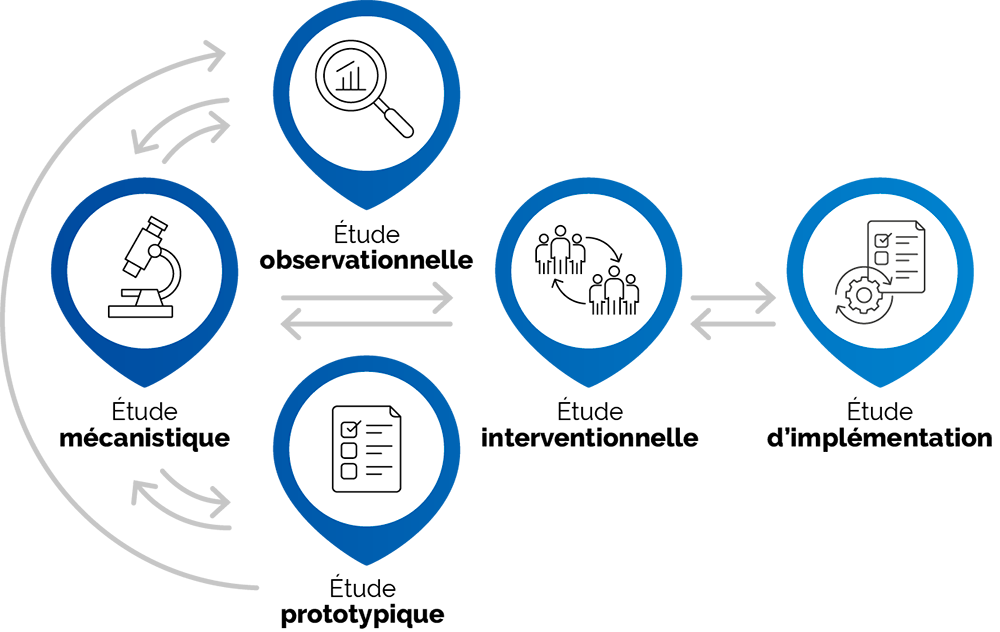

Un cadre d’évaluation harmonisé

Le cadre d’évaluation établi s’appuie sur les recommandations scientifiques internationales dans le domaine de la santé et l’approche centrée patient4. Il recommande 14 invariants éthiques et 63 invariants méthodologiques répartis en cinq types d’étude, observationnelle, prototypique, mécanistique, interventionnelle (ou clinique) et d’implémentation. Cette innovation a été présentée à toutes les autorités de santé françaises, européennes et internationales. Le modèle est à présent soutenu par 32 sociétés savantes françaises et européennes, des réseaux de recherche français et européens et des organisations d’usagers françaises et européennes4.

NPIS Model, un cadre scientifique consensuel de développement des INM pour la santé

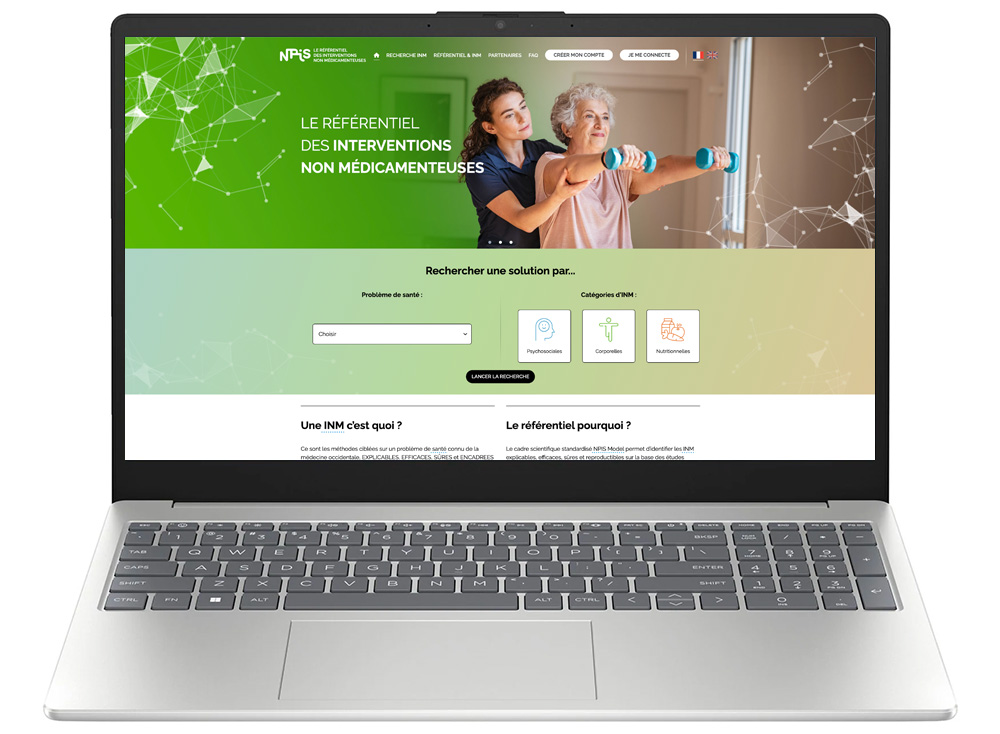

Un référentiel ouvert et évolutif

Le consensus évaluatif a légitimé la création en 2024 d’une plateforme numérique ouverte de fiches INM codifiées, applicables, traçables, finançables et évolutives. La NPIS a nommé cette bibliothèque de protocoles opérationnels de santé accessibles sur Internet, le Référentiel des INM.

Le Référentiel des INM, le catalogue des fiches INM en libre accès

Chaque INM est présentée sous la forme d’une fiche pratique à destination du grand public et des professionnels.

Chaque fiche soumise par des professionnels de la santé a été validée par un processus rigoureux et indépendant d’expertise scientifique vérifiable par toutes les autorités de santé et les sociétés savantes. La fiche INM a reçu l’approbation d’un comité d’experts sur cinq propriétés fondamentales :

- L’INM est décrite par la publication d’au moins une étude prototypique mettant en évidence ses caractéristiques (désignation, bénéfice principal, bénéfices secondaires, risques, mécanismes, population cible, protocole/programme, professionnel, contexte d’utilisation).

- L’INM est explicable par la publication d’au moins une étude mécanistique mettant en évidence au moins un mécanisme d’action biologique ou un processus psychologique spécifique expliquant son effet sur le marqueur principal de santé décrit dans la 11ième classification des maladies de l’OMS.

- L’INM est efficace par la publication d’au moins deux études cliniques démontrant la reproductibilité de son effet sur le marqueur principal de santé d’une population cible.

- L’INM est sûre par la publication d’au moins deux études identifiant ses risques principaux sur la santé et des mesures de précaution.

- L’INM est implémentable par la publication d’au moins une étude d’implémentation déterminant ses modalités de déploiement, de personnalisation et d’adaptation à un territoire donné et un contexte culturel en cohérence avec les recommandations des autorités de santé.

La plateforme collecte les retours d’expérience des patients et des professionnels pour améliorer le contenu des fiches INM.

Ce contenu est partagé aux rédacteurs des fiches, aux chercheurs, aux sociétés savantes partenaires de la NPIS et aux autorités. Le Référentiel des INM constitue un patrimoine universel de protocoles essentiels de prévention et de soin fondés sur la science. Il garantit leurs bénéfices sur la santé et minimise les risques. Il facilite leur intégration dans les systèmes nationaux de santé, les logiciels métiers et les formations professionnelles. Il offre des solutions opérationnelles attendues par la médecine personnalisée et de précision. Le code unique donné à chaque INM les rend repérable par les IA qui n’avaient jusqu’à présent qu’un nombre de consultations d’un praticien sans détail sur le contenu de la prestation. En France, des organismes assurantiels comme la Caisse nationale de l’Assurance Maladie, PROBTP, Harmonie Mutuelle et l’AG2R la Mondiale, d’aide à l’autonomie comme la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie et d’aide sociale comme la Ligue Nationale contre le Cancer soutiennent cette innovation en faveur d’une santé humaine plus active, durable et équitable. Ce n'est qu’un début.

Des études montraient ici et là des bénéfices d’INM chez des patients et des réductions de dépenses de traitements et d’hospitalisations6.

Le cadre scientifique harmonisé établi ouvre la voie à une meilleure reconnaissance de ces pratiques de prévention et de soin et le développement d’une chaîne de valeurs complémentaire à celles des produits de santé, des dispositifs biomédicaux, des chirurgies et des mesures de santé publique. Un congrès international en témoigne chaque année, le NPIS Summit. L’utilisation du Référentiel des INM va avoir des retombées sanitaires : amélioration de la santé des citoyens et des soignants, amélioration de la longévité sans perte de qualité de vie, meilleure transférabilité des pratiques, coordination des acteurs du soin, de la prévention, du social et de l’éducation. Elle aura aussi des retombées sociales : meilleure reconnaissance des humains qui soignent des humains, diminution des inégalités sociales et territoriales. Elle aura aussi des bénéfices économiques : amélioration des remboursements, meilleure traçabilité des usages, réduction des dépenses évitables de soin, réduction du nombre d’études biaisées ou inutiles. Enfin, elle aura des impacts environnementaux positifs : engagement plus durable dans des comportements favorables à la santé et respectueux de l’environnement.

Prescrire une INM est une manière d’orienter un patient vers une pratique de prévention et de soin efficace, sûre et encadrée par un professionnel formé et de pouvoir échanger avec lui sur les résultats attendus/obtenus7.

Le Référentiel des INM est un moyen de l’informer de l’existence de ces pratiques immatérielles de santé qui ont fait leur preuve, autrement dit conventionnelles. Libre ensuite au patient de choisir des pratiques non conventionnelles sans que la responsabilité du professionnel de la santé ne soit engagée. Tout citoyen méritait une information juste et actualisée dans ce domaine. C’est chose faite. Cela illustre dans le domaine de la santé la célèbre expression d’Albert Camus, prix Nobel de la littérature, « mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde. Ne pas les nommer, c’est nier notre humanité »8.

Bibliographie

- The Lancet. Health in the age of disinformation. Lancet. 2025 Jan 18;405(10474):173.

- Majeed A, Abbasi K. Medical journals should use the term "public health and social measures". BMJ. 2025 Mar 4;388:r409.

- Hoffmann TC, Erueti C, Glasziou PP. Poor description of non-pharmacological interventions: analysis of consecutive sample of randomised trials. BMJ. 2013 Sep 10;347:f3755.

- Ninot G, Minet M, Larché J, et al. Interventions non médicamenteuses: un nouveau paradigme et des opportunités pour les internistes. Rev Med Interne. 2025 Apr 26:S0248-8663(25)00535-1.

- Ninot, G., Descamps, E., Achalid, G., et al. The NPIS Model: A Standardized, Consensus-Based Framework for Evaluating Non-Pharmacological Interventions. medRxiv 2025.04.04.25325250.

- Ninot G. Non-Pharmacological Interventions: An Essential Answer to Current Demographic, Health, and Environmental Transitions. Cham : Springer Nature, 2021.

- Minet M, Boussageon R, Coudeyre E, et al. Prescription des interventions non médicamenteuses. Kinésithérapie, la Revue, 2024, 24(270), 37-40.

- Munnich A. Mal nommer les choses. Med Sci (Paris). 2016 Oct;32(10):795-796.

Devenez expert du Référentiel des INM

Tout chercheur et/ou praticien des INM mais aussi représentant des usagers est invité à déposer à la NPIS sa candidature incluant une lettre de motivation et un CV par email :